「福島光忠(ふくしまみつただ)」の由来と来歴をサクッと解説。

福島光忠は謎多き刀ですが、持ち主の福島正則には興味深いたくさんのエピソードがあります。

そこから福島光忠について考えてみるのも面白いですね。

太刀 福島光忠(ふくしまみつただ)

| 号 | 名物 福島光忠 |

| 銘 | 光忠 |

| 種別 | ーーーーーーーーーー |

| 種類 | 太刀 |

| 時代 | 鎌倉時代 |

| 刀工 | 備前長船派 光忠作 |

| 寸法 | 刃長 約72cm (2尺3寸7分) |

| 所蔵 | ーーーーーーーーーー |

「光忠」の銘が入っており、表裏に樋(ひ)が入っているようです。

※ 樋は刀身に彫られている細長い溝のことです。

なお、現在の所有等は不明です。

号(ごう)

作者や所有者の名前、由来や形状、逸話などのエピソードに関連してつけられる。

ニックネームのようなもの。

銘(めい)

作者や所持者、製作期間が入れられていること。

ブランドやメーカーのようなもの。

無銘とはこれらが入っていないことを指す。

長船派と刀工・光忠について

長船派

長船派は備前国邑久郡(おくぐん)長船(現在の岡山県瀬戸市)を拠点とした刀派。

「長船派」「備前長船」と呼ばれ、日本最大の刀工の流派です。

備前刀は、古来より製鉄技術を持っていたこと、

中国地方の砂鉄が豊富に採れたこと、

すぐそばを流れる吉井川の水流から資源や炭、水源を簡単に補給できたことにより栄えました。

ひつじ先生

ひつじ先生備前の刀派と言えば「古備前」「長船」「一文字」が有名ですね

刀工・光忠

長船は、「備前刀と言えば長船」というほど超有名な刀派です。

その長船派の始祖と言われるのが、光忠です。

光忠は古備前・正恒の流れをくむ刀工で、子の長光に始まり、孫の景光と一族に受け継がれていきました。

光忠は鎌倉時代に活躍しているので、福島光忠の製作時期もその頃であろうと推測されます。

「燭台切光忠」「大般若長光」「小竜景光」などが長船派だね

■光忠の刀は豪壮絢爛で、一文字派を手本にしていたと言われています。

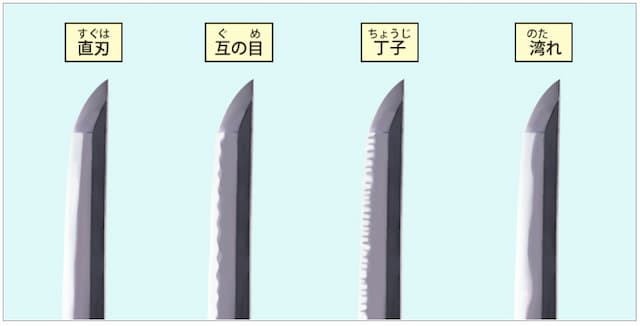

直刃や丁子乱れ、互の目を交えたものが多いのが特徴です。

一方、古備前派に見られる小乱れの作風もあります。

■切れ味にも優れ、「注進物」(刀工名簿)に選ばれていました。

引用:刀剣ワールド

■光忠の刀は織田信長にたいそう気に入られ、「常山奇談」によると32腰(25腰という説もあり)も収集していたそうです。

その中の一振りが福島光忠と言われています。

※「常山奇談」は戦国武将の逸話を集めたもの。ただし信ぴょう性には欠けるようです。

福島光忠 名前の由来

福島光忠の名前の由来

福島正則(ふくしままさのり)が持っていたことから。

福島正則はこんな人

■福島正則は豊臣秀吉の家臣で、数々の戦場で武勲を立てています。

「武勇に長けるが、大酒吞みで智謀に乏しい猪武者」の通り、武断派・乱暴者と言われる武将です。

その反面、優しい性格(素面であれば)で子どもっぽい無邪気さもあり家臣から慕われていたようです。

■福島正則と豊臣秀吉は年の離れた従兄弟の関係で、秀吉の正室・ねねに大変かわいがられていました。

加藤清正、黒田長政、石田三成とは旧知の間柄です。

特に加藤清正とはずっと仲良し!

■石田三成との関係の悪化、また「自分の養子」を「徳川家康の養女」と結婚させたことで徳川派に。

関ヶ原の戦いでは豊臣軍を引き入れて、徳川軍(東軍)を勝利に導きます。

※関ヶ原の戦いは豊臣家の内紛が全国に拡大した戦。

石田三成(西軍)vs徳川家康(東軍)。東軍が勝利しました。

福島正則は関ヶ原の戦いの功労者でした

■1611年の豊臣秀頼と徳川家康の会見(二条城)において、渋る淀殿を説得したのは福島正則、加藤清正、黒田長政でした。

しかしこの後、加藤清正、黒田長政、池田輝政ら豊臣家にゆかりの深い大名たちが次々に亡くなります。

これに何かを悟ったのか、大坂の陣では福島正則が豊臣家に加勢することはありませんでした。

何かの陰謀を感じる出来事かも?

福島正則のエピソード

どれも酒に関わるエピソードで、非常に興味深いです。

でも周りの家臣はたまったもんじゃないですよね。

日本号

黒田長政の家臣である母里太兵衛(もりたへえ)に大杯で酒を勧めたところ、使者の役目があるゆえ断られた。

しかしさらに勧める正則。「飲み干せたら好きな褒美をとらす」

さらに「黒田のものは酒に弱い」と挑発。

この言葉に母里太兵衛も黙ってはおらず、酒を一気に飲み干し褒美として「日本号」を所望した。

うろたえた正則であったが、武士に二言なし。

かくして秀吉に下賜された名槍「日本号」は黒田家へ行ってしまった。

この逸話は「呑み取りの槍」として、黒田節の歌で広く伝わることとなった。

家臣の切腹

家臣の柘植清右衛門(つげせいえもん)は、酔って勘違いをしている正則に説明する。

しかし酔っていた正則は激怒し、柘植清右衛門に切腹を命じる。

翌日、素面に戻った正則はいつも通り柘植清右衛門を呼ぶ。

しかし来るはずもない。

ここで事の次第を知った正則は大変なことをしてしまったと号泣し、 清右衛門の首に謝罪したのだった。

恐妻家

酒を飲んで浮気をした時、妻に薙刀で切りかかられて逃げ回った。

戦場では全く動じない正則だが、恐妻家の一面があったという。

いいお話もありますよ

豊臣家家臣の縁

将軍家に酒を献上するため、広島から江戸に向かっていた福島家の船が、悪天候で八丈島まで流されてしまった。

見ると、八丈島から手を振る老人がいる。

老人は宇喜多秀家(うきたひでいえ)と名乗り、「備後三原の酒献上」の旗を見て懐かしく思い、「無理を承知で酒を分けてくれないか」と言う。

(宇喜多秀家は関が原において敗北した西軍副将であったため、八丈島に島流しにあった)

これに感銘した福島家の家臣は、酒を秀家に分け与える。

秀家は感謝し、正則に向けて一首しためた。

宇喜多秀家と最後は敵になってしまったけれど、もとは豊臣家に仕えた家臣同士。

正則は、酒を分け与えた家臣を称賛したと言う。

福島光忠の来歴

| ~1624年 | 福島正則 |

| 1624年ごろ | 福島正則のあとを継いだ子の福島正利が3代将軍家光に献上「大光忠」 |

| 1719年 | 常陸宍戸藩(茨城県笠間市)2代藩主・松平頼道が所持 「享保名物帳」に記載あり 将軍家より父・頼雄もしくは頼道へ下賜されたものだと考えられる ※松平家は水戸徳川家の支流 |

| 1779年 | 「本邦刀剣考」に記載あり 「福島正則の刀 福島光忠 2尺3寸7分」 金三十枚の折紙つき |

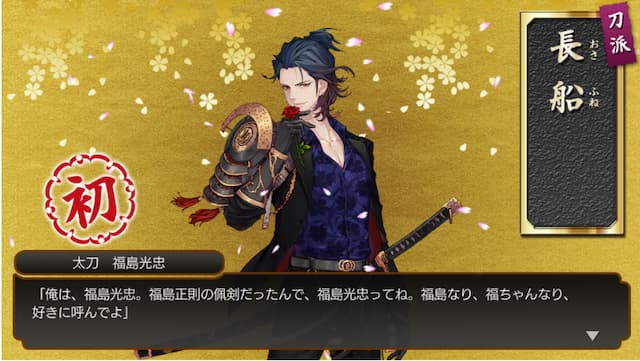

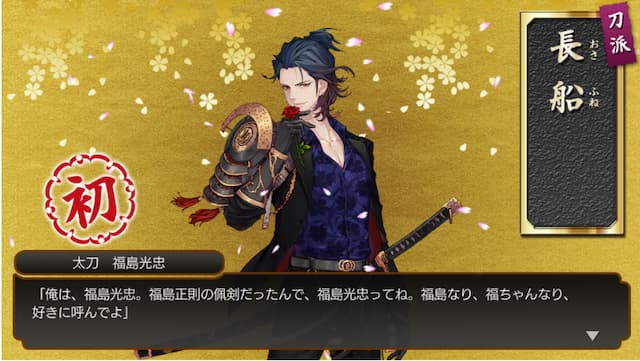

刀剣男士 福島光忠

バラの花を持っているからエキセントリックなウェイ系かと思っていたら、普通に穏やかなお兄さん(ゴメン)

花にまつわるセリフ「新しい花が咲いた」(鍛刀)などはキザに聞こえますが、福島光忠だと素で言っているように聞こえます。

出陣時は落ち着いており、武人の刀らしい一面が見られます。

万屋への買い物も快く応じてくれます。

優しいお兄さんって印象!

お兄ちゃんと呼ばれたい

燭台切光忠とは水戸徳川家に伝来した刀同士です。

お兄ちゃんと呼ばれたい理由…福島のほうが少し長いからかな?(燭台切は66.7㎝、福島は約72㎝)

どちらも詳しい作刀期間は分からないため、生まれの早さではないようです。

正則みたいな失敗、二度とするもんか

再会した日本号を二度と手放すまいとする福島光忠。

前述の通り、元主の福島正則は酒の失敗で日本号を手放してしまいました。

日本号と一緒だと、福島光忠のかわいい一面が見られますね。

草花のアレンジが好き

どういうことか考えてみました。

- 福島家の家紋に入っているオモダカ由来。

- オモダカは勝軍草(かちいくさぐさ)ともいう。

葉の形が矢の先端部分に似ていることから、武家の家紋として好まれた。 - バラを持っていることにちなんで。

オモダカは武家のゲン担ぎとして

家紋に採用されていたようです

バラを持っている

- 水戸徳川家は茨城県にあったから。

茨城は県章、県旗、県花ともに「バラ(またはつぼみ)」がモチーフになっており、バラに関係が深い土地。

茨で城を築き、敵を退けたという逸話も残っている。 - 福島正則が治めていた安芸藩(広島県)の福山は「バラの町」として戦後復興していることから。

- 光忠の作風が豪壮絢爛だから、派手なイメージのバラを持っている。

鯉は登って龍になる

「特」になった時のセリフで、「鯉の滝登り」のことだと思われます。

立身出世を果たした、元主である福島正則を思い出しますね。

「鯉の滝登り」 縁起物として人気がある絵柄。

中国の故事で、激しい水流を登り切った鯉だけが龍に転じることから、立身出世・商売繁盛などの意味が込められている。

一番槍

結成時隊長にした時。

一番槍は、最初に戦いを開始する・最初に手柄をあげることを意味します(戦いに槍を用いなくてもこう呼ばれます)

元主の福島正則が「賤ヶ岳の七本槍」と呼ばれていたことから、福島光忠も武人らしい考え方をするんだなと思いました。

※賤ヶ岳の戦いで功績をあげた7人を「賤ヶ岳の七本槍」と呼びます。

福島光忠 入手方法

イベント・キャンペーン

- イベント「連隊戦」の報酬(2021年12月実装)

鍛刀レシピ

鍛刀不可。

ドロップ

ドロップ不可。

極にする

極はまだ実装されていません。

極にするためには、レベルを75まで上げる必要があります。

極に必要な条件はこちら(全刀剣共通)

6面「池田屋の記憶」の池田屋一階(6-4)をクリアする

手紙一式・旅装束・旅道具を持っている

▶条件を満たしても修行が発生しない(こんのすけが出てこない)場合は、ログインし直してください。

▶修行は一度出すと96時間帰ってきません。強制的に中止する方法もありませんので注意です。

▶極の姿から元の姿に戻すことはできません。ボイスも変わります。気になる方は、2振り育てておきましょう。

コメント